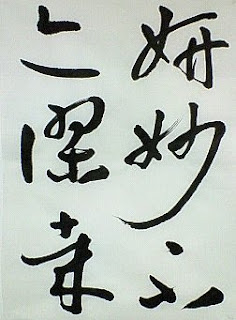

ある、仮名書道の大家が“古筆の王様”と称した、古筆「寸松庵色紙」(すんしょうあんしきし)の一葉を臨書してみた(書家の主宰する書道教室終了後)。

ある、仮名書道の大家が“古筆の王様”と称した、古筆「寸松庵色紙」(すんしょうあんしきし)の一葉を臨書してみた(書家の主宰する書道教室終了後)。作品の見せ場となる、画面中央部分に当たる三行目に強靭な線質の文字群を配しているところなどは書道作品制作に大いに参考になりそうである。

書・書道に関するブログ。そのなかでも、書・書道作品制作を行う上で、必要不可欠な「臨書(りんしょ)」作品を掲載して行くブログです。 臨書とは、古典・古筆の学習を行い、書道作品を制作する上での糧を得るためのものです。

ある、仮名書道の大家が“古筆の王様”と称した、古筆「寸松庵色紙」(すんしょうあんしきし)の一葉を臨書してみた(書家の主宰する書道教室終了後)。

ある、仮名書道の大家が“古筆の王様”と称した、古筆「寸松庵色紙」(すんしょうあんしきし)の一葉を臨書してみた(書家の主宰する書道教室終了後)。 文徴明「自書西苑詩巻」の一節を臨書してみた。

文徴明「自書西苑詩巻」の一節を臨書してみた。 書家の主宰する書道教室での稽古が終わった直後に、何気なく臨書を行った「関戸本古今集」の臨書(書道)作品である。

書家の主宰する書道教室での稽古が終わった直後に、何気なく臨書を行った「関戸本古今集」の臨書(書道)作品である。 書家はみな学習しており、また、書道を勉強していて、知らないと必ず恥をかいてしまうほどの、名品中の名品「蘭亭叙」(らんていじょ。神龍半印本・王羲之)の一節を臨書してみた。

書家はみな学習しており、また、書道を勉強していて、知らないと必ず恥をかいてしまうほどの、名品中の名品「蘭亭叙」(らんていじょ。神龍半印本・王羲之)の一節を臨書してみた。 私は漢字・近代詩文書(書道団体・書道展によっては、「詩文書」「調和体」と呼ぶことも)を専門としている書家である。

私は漢字・近代詩文書(書道団体・書道展によっては、「詩文書」「調和体」と呼ぶことも)を専門としている書家である。 近年、自身の書家としての書学の一環で、重点をおいて臨書を行っている「針切」(はりぎれ)の臨書作品を掲載してみた。

近年、自身の書家としての書学の一環で、重点をおいて臨書を行っている「針切」(はりぎれ)の臨書作品を掲載してみた。 草書の名品、孫過庭(そんかてい)の「書譜」(しょふ)の一節「糟粕藻鑑者クム」を臨書。

草書の名品、孫過庭(そんかてい)の「書譜」(しょふ)の一節「糟粕藻鑑者クム」を臨書。 先の当臨書ブログにて記述の通り、孫過庭(そんかてい)の草書の名品「書譜」(しょふ)の一節「士翫体勢之多」を臨書作品としてまとめてみた。

先の当臨書ブログにて記述の通り、孫過庭(そんかてい)の草書の名品「書譜」(しょふ)の一節「士翫体勢之多」を臨書作品としてまとめてみた。 古筆「寸松庵色紙」の一葉のなかの一節「ちはや不(ふ)る」を臨書。

古筆「寸松庵色紙」の一葉のなかの一節「ちはや不(ふ)る」を臨書。 私が創作書道作品を展開するにあたって、特に重視している古典の一つ、中国唐時代の四大書家の一人、顔真卿(がんしんけい)の「祭姪文稿」(さいてつぶんこう)を臨書。

私が創作書道作品を展開するにあたって、特に重視している古典の一つ、中国唐時代の四大書家の一人、顔真卿(がんしんけい)の「祭姪文稿」(さいてつぶんこう)を臨書。 当臨書ブログでさかんにとりあげている、古筆「針切」(はりぎれ)を臨書。

当臨書ブログでさかんにとりあげている、古筆「針切」(はりぎれ)を臨書。 最近の、当臨書ブログでは、ちょ遂良の楷書の名品「雁塔聖教序」の臨書作品を公開していたが、今日は久し振りに、古筆の「重之集」(しげゆきしゅう)の一部分を臨書、公開してみた。

最近の、当臨書ブログでは、ちょ遂良の楷書の名品「雁塔聖教序」の臨書作品を公開していたが、今日は久し振りに、古筆の「重之集」(しげゆきしゅう)の一部分を臨書、公開してみた。 ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の臨書作品。

ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の臨書作品。 最近、自身、書家としての書学の一環として行っている、ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の一節を臨書してみた。

最近、自身、書家としての書学の一環として行っている、ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の一節を臨書してみた。 しばらく、この当臨書ブログでとりあげようと思っている、ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)を臨書。

しばらく、この当臨書ブログでとりあげようと思っている、ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)を臨書。 この当臨書ブログでは久々の登場となる、ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の一節を臨書してみた。

この当臨書ブログでは久々の登場となる、ちょ遂良(ちょすいりょう)の楷書の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の一節を臨書してみた。 最近の当臨書ブログでは、孫過庭(そんかてい)の草書の名品「書譜」(しょふ)をとり上げていたが、時代を明・清に移し、董其昌(とうきしょう)の作品を臨書してみた。

最近の当臨書ブログでは、孫過庭(そんかてい)の草書の名品「書譜」(しょふ)をとり上げていたが、時代を明・清に移し、董其昌(とうきしょう)の作品を臨書してみた。 最近の当臨書ブログで続けてとりあげている、孫過庭(そんかてい)の名品「書譜」(しょふ)の一節「議於断割語過」の書・書道(臨書)作品。

最近の当臨書ブログで続けてとりあげている、孫過庭(そんかてい)の名品「書譜」(しょふ)の一節「議於断割語過」の書・書道(臨書)作品。 仮名書道作品においても、漢字の草書の古典(臨書)学習を怠ることは決して出来ない。

仮名書道作品においても、漢字の草書の古典(臨書)学習を怠ることは決して出来ない。 普段より、自身の書家として行っている研究テーマの一つ、古筆「針切」(はりぎれ)を意識した、創作仮名書道作品(半紙サイズ)を制作してみた。

普段より、自身の書家として行っている研究テーマの一つ、古筆「針切」(はりぎれ)を意識した、創作仮名書道作品(半紙サイズ)を制作してみた。 古筆「針切」の臨書(書・書道)作品。

古筆「針切」の臨書(書・書道)作品。 “書聖”王羲之(おうぎし)「蘭亭叙」(神龍半印本)の一節を臨書してみた。

“書聖”王羲之(おうぎし)「蘭亭叙」(神龍半印本)の一節を臨書してみた。 基本的に、私は漢字・近代詩文書を中心に創作活動を行う書家である。

基本的に、私は漢字・近代詩文書を中心に創作活動を行う書家である。 中国唐時代を代表する書家、ちょ遂良の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の一節を臨書してみた。

中国唐時代を代表する書家、ちょ遂良の名品「雁塔聖教序」(がんとうしょうぎょうじょ)の一節を臨書してみた。 昨日に引き続き、黄庭堅(こうていけん)の代表作「黄州寒食詩巻」(こうしゅうかんじきしかん)の一節を臨書。

昨日に引き続き、黄庭堅(こうていけん)の代表作「黄州寒食詩巻」(こうしゅうかんじきしかん)の一節を臨書。 蘇軾(そしょく)「黄州寒食詩巻」(こうしゅうかんじきしかん)の一節の臨書作品。私の主宰する書道教室での稽古の添削の時間があいたときに制作した、臨書手本である。

蘇軾(そしょく)「黄州寒食詩巻」(こうしゅうかんじきしかん)の一節の臨書作品。私の主宰する書道教室での稽古の添削の時間があいたときに制作した、臨書手本である。